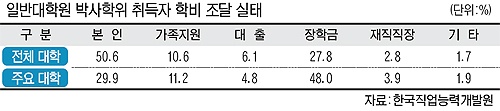

국내 박사 10명 가운데 7명가량은 스스로 학비를 조달한 것으로 나타났다. 미국에 비해 3.8배다. 서울대 등의 자비 부담률도 50%에 달한다. 학계에서는 박사급 인재들이 연구에 몰두할 수 있도록 장학금 지원을 더 늘려야 한다는 지적이 나오고 있다.

실제로 대학원을 졸업한 박모(32)씨는 지난해 말 박사학위를 따기 위해 미국으로 떠났다. 국내에서 박사학위까지 딸까도 생각했지만 학기당 600만원에 달하는 학비를 감당하기 힘들어서다. 장학금을 받으려면 연구 등에 참여해야 하는데, 그럴 경우 공부할 시간이 부족해 미국으로 발길을 튼 것이다. 박씨는 현재 미국 내 주립대에서 전액장학금에 생활비까지 지원받으며 박사과정을 밟고 있다.

한국직업능력개발원은 지난해 8월과 올해 2월 국내 일반대학원 박사과정을 마친 6680명을 대상으로 학비 조달 실태를 파악한 결과 이같이 나타났다고 2일 밝혔다.

하지만 ‘두뇌한국(BK)21’ 등 국내 대학 장학금은 대부분 프로젝트 수행에 따른 수당 개념으로 미국 펠로십 형태의 장학금은 거의 없다. 세계 대학순위 200위 안에 포함된 미국 주요 대학의 경우 장학금 비중은 85.7%로 국내 주요 대학보다 1.8배 높다.

이같이 박사학위를 따려는 학생들이 학비 조달에 어려움을 겪으면서 너나없이 연구 환경이 좋은 미국 등지로 나가고 있다. 직능원에 따르면 학업을 위해 해외로 떠나는 박사급 유출 인력 비율은 4.1%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(2.0%)의 두 배가 넘는다.

송창용 연구위원은 한 언론사 인터뷰에서 “열악한 재정 지원 탓에 외국으로 학위를 따러 가는 학생이 늘고 있다”며 “세계 주요 대학들처럼 우수 학생 유치를 위한 펠로십제도를 정착시켜야 국내 대학원의 질적 경쟁력을 높일 수 있다”고 전했다.

보도자료 문의 및 기사제휴

▶ sisunnews@sisunnews.co.kr

▶ 02-838-5150